円安が続く今、オフショア開発のコストメリットが薄れるという声も聞かれます。しかし、戦略的なアプローチを取ることで、円安の影響を最小限に抑えつつ、高品質な開発を継続することが可能です。本記事では、円安時代のオフショア開発の現状と課題、そして具体的な対策について解説します。

今はトランプ政権に代わり、このまま円安傾向が続くか予想はしづらくなってきましたが円安が続いた場合、オフショア開発のメリットが減ってしまうのではないかと危惧されていると思います。そんなことはありません!を本記事では訴えていきたいと思います。

弊社はベトナムにオフショア開発拠点を構えてから約10年経つ会社です。実際にオフショア開発を運営しているからこそ分かることを本記事では交えて解説していきます。

※オフショア開発とは、Webシステム開発やサイト制作を海外に設立した開発拠点を用いて開発することです。オフショア開発について詳しく知りたい方は オフショア開発とは?概要やメリット、成功させるポイントを紹介 の記事をご参照ください。

目次

1. 円安がオフショア開発に与える影響

近年でどれだけ円安に傾いているかというと、以下のチャートの通り2023年では120円前後だったところ、2025年開始時点では160円近くなっていることが分かります。

(参照:Ginkou.Info「米ドル/円相場」)

まず1章では円安がオフショア開発にどのような影響を与えるのか解説していきたいと思います。

1-1. 人月単価の上昇と為替リスク

円安の影響により、オフショア開発における人月単価は上昇傾向にあります。具体的な数字で見てみましょう。

かつて、1ドル=120円だった頃と、1ドル=150円で比較してみます。1人月=4,500ドルとします。

- 1ドル=120円 → 540,000円

- 1ドル=150円 → 675,000円

その差は135,000円となっています。

さらにベトナム、インドなどの新興国では、IT人材に対する需要が非常に高まっており、それに伴って人月単価も増加しています。

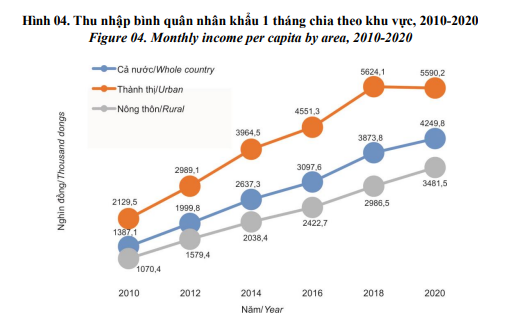

ベトナムを例にとってみると、下のグラフのように国としてどんどん成長しており最低賃金ベースでも右肩上がりで上昇していることが分かります。2020年はコロナの影響も有り、横ばいとなっていますが、直近では2022年7月に最低賃金が約6%引き上げられました。

リスクヘッジとして、いつ時点の為替レートが請求に反映されるのか、契約書等で取り決めしておく必要はあるでしょう。あとから高い為替レートで提示されたら目玉が飛び出るかもしてません。

オフショア開発会社によって精算がドル換算か、円換算か異なるので事前に確認しておくと良いでしょう。

1-2. 日本法人がある会社を選択

オフショア開発会社を選定する際、日本法人があるかどうかは重要なポイントです。日本企業があることで、契約やコミュニケーションにおけるリスクを大幅に軽減することができます。

日本法人を通じて、日本国内の法律に準拠した契約を結ぶことができるため、 万が一トラブルが発生した場合でも、日本の法律に基づいて対応を進めることができます。また、日本法人とのコミュニケーションは、言語や文化の壁を越えて円滑に行うことができるため、 プロジェクトの進行における誤解や遅延を防ぐことができます。 さらに、日本法人を持つオフショア開発会社は、 日本のビジネス習慣や文化を理解していることが多いため、 よりスムーズな連携ができるでしょう。

さらに日本人のブリッジSEという存在が必要不可欠です。日本人が窓口に立つことで日本人ならではの感覚も現地のブリッジSEよりは通じやすく、コミュニケーションが取りやすくなるでしょう。

※ブリッジSEについては、「ブリッジSEとは?オフショア開発で欠かせない理由と役割を解説」の記事をご参照ください。

1-3. 円安でもオフショア開発のメリットは存在

円安によってコストメリットが薄くなりますが、一方でもう1つの大きなメリットである「リソース確保」においては変わりません。日本国内における深刻なIT人材不足を背景に、 海外の優秀なエンジニアを活用することで、開発スピードの向上が期待できます。

さらに海外のエンジニアは、多様な技術スキルや経験を持っていることが多く、日本国内では得られない専門知識を活用することができます。例えば、ベトナムの場合は情報系の学校を卒業していないとエンジニアになることが困難です。日本は人材不足から社会人になってから始めましたという人でもエンジニアにはなれますが、ベトナムはそうはいきません。ベトナム人にとってはエンジニアは、高給取りになれることからも憧れの職業の1つです。そのため、エンジニアとして就職するのもハードルが高くなっています。

また、時差を活用した24/365体制を作ることもできます(ベトナムの場合は近いので異なりますが)。コストメリットを上回るメリットがオフショア開発にはあると考えられるので、国内で対応するよりも安い間はオフショア開発を積極的に使っても良いのではないでしょうか。

※オフショア開発のメリットについて具体的に知りたい方は オフショア開発のメリットとは?2つのメリットが存在 の記事をご参照ください。

2. 円安時代のオフショア開発戦略

2-1. ニアショア開発との組み合わせ

オフショア開発とニアショア開発を戦略的に組み合わせることで、コスト効率と品質のバランスを最適化することが可能です。

例えば、プロジェクトの初期段階である要件定義や設計などの上流工程は、ニアショア開発を活用して、綿密なコミュニケーションと質の高いアウトプットを確保します。一方、開発やテストなどの下流工程は、オフショア開発に委託することで、コストを抑えつつ、効率的な開発体制を構築します。 このような業務によって使い分けることで、各開発拠点の強みを最大限に活かし、プロジェクト全体の成功確率を高めることができます。

また、ニアショア開発とオフショア開発の連携を強化することで、 技術的な知識やノウハウの共有を促進し、開発チーム全体のスキルアップを図ることも可能です。

まさに弊社は、ニアショア開発(北海道)+オフショア開発(ベトナム)での体制構築が可能です。少しでもこの体制に興味がある方はお問い合わせください。相談は無料です!

お問い合わせはこちら ⇒⇒⇒ https://offshore.icd.co.jp/contact

※ニアショア開発について詳細は、「ニアショア開発とは?オフショア開発の違いとメリットを解説」の記事をご参照ください。

2-2. 開発パートナーの見直し

円安が進行する状況下では、オフショア開発パートナーの選定基準を根本的に見直す必要も考えられます。

これまでは、コスト重視で選定してきたが、これからは品質、コミュニケーション能力、技術力や長期的な視点での信頼性を総合的に評価する選定へとシフトすることも良いでしょう。単にコストが安いだけでなく、高品質な成果物を安定的に提供できるパートナーを選ぶことが、大事になってくるでしょう。

また、円滑なコミュニケーションは、プロジェクトの進行における誤解や遅延を防ぎ、効率的な開発を可能にします。さらに、最新技術に対応できる技術力を持つパートナーは、競争優位性を確立するための重要な要素となります。円安を機にパートナー企業を再考するのも1つかもしれません。

2-3. 契約形態の多様化

従来の請負型開発に加えて、ラボ型開発やアジャイル開発など、契約形態を多様化することで、 円安リスクを効果的に軽減することができます。

ラボ型開発では、一定期間、専属のエンジニアチームを確保できるため、 長期的なプロジェクトや、仕様変更が頻繁に発生するプロジェクトに最適です。

アジャイル開発は、柔軟な開発体制を構築し、変化に迅速に対応することを可能にします。 また、プロジェクトの進捗状況を可視化し、リスクを早期に発見することができます。

契約形態を多様化することで、オフショア開発パートナーとの関係性を強化し、より密な連携を築くことができます。円安時代においては、プロジェクトの特性やニーズに合わせて、最適な契約形態を選択することがこれまで以上に大事になってきそうです。

※ラボ型開発については、ラボ型開発とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説の記事をご参照ください。

※アジャイル開発については、なぜオフショア開発ではアジャイル開発が採用されるのか?の記事をご参照ください。

3. オフショア開発における注意点

3-1. コミュニケーションの重要性

オフショア開発においては、言語や文化の違いからコミュニケーションがうまくいかないケースが少なくありません。そのため、定期的な会議やチャットツール、ビデオ会議システムなどを積極的に活用し、密なコミュニケーションを心がけることが重要です。プロジェクトの進捗状況や課題、変更点などをリアルタイムで共有し、誤解や認識のずれを最小限に抑える必要があります。また、言語の壁を克服するために翻訳ツールや通訳者の活用も検討したほうが良いでしょう。

文化的な違いを理解し、相手の立場や考え方を尊重する姿勢が、良好なコミュニケーションを築く上で不可欠です。

弊社では、密にコミュニケーションを取るために1週間に1回定例会を設けて数十分でも進捗確認を実施しています。

※オフショア開発でのコミュニケーションの取り方については、「オフショア開発における上手なコミュニケーション取り方を紹介」をご参照ください。

3-2. 品質管理の徹底

オフショア開発において、品質管理は極めて重要な課題となります。レビューやテストを徹底的に行い、品質基準を満たす成果物を確実に納品してもらうよう、 厳格な品質管理体制を構築する必要があります。開発プロセス全体を通して、品質チェックを組み込み、早期に問題を発見し、修正することが重要です。だからこそ、3-1の通り毎週の定例会は必須でしょう。

また、自動テストツールや静的解析ツールなどを活用することで、効率的に品質を向上させることができます。オフショア開発パートナーとの間で、品質基準やテスト方法について明確な合意を形成し、共通認識を持つことが重要になってきます。

オフショア開発での品質管理については、「オフショア開発の大きな課題の1つは品質にあり」をご参照ください。

3-3. 知的財産権の保護

オフショア開発では、知的財産権の保護も重要な課題です。契約書に知的財産権に関する条項を明確に明記し、秘密保持契約(NDA)を締結するなどの対策をした方が良いです。開発に使用するソースコードやドキュメント、設計図などの機密情報を厳重に管理し、不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

また、オフショア開発パートナーのセキュリティ体制を評価し、信頼できるパートナーを選定することが重要です。知的財産権侵害が発生した場合の対応策を事前に策定しておくことで、適切に対処することができるのではないでしょうか。

4. オフショア開発の未来と展望

4-1. さらなるITコスト増の可能性

円安だけでなく、世界的なインフレの進行やIT人材の慢性的な不足など、 ITコストは今後も増加する可能性が高いと考えられます。そのため、オフショア開発だけに依存するのではなく、クラウドサービスの積極的な活用や内製化の推進なども視野に入れ、オフショア開発と組み合わせて活用する手段も有るかもしれません。クラウドサービスを活用することで、インフラコストや運用コストを削減し、内製化を推進することで自社の技術力を向上させることができます。DX化の一歩前進という形で活用しても良いかもしれません。

※自社開発については、 自社開発とは?メリット、デメリットや活用方法を解説 の記事をご参照ください。

さらに最近、良く言われているのが日本が逆にオフショア開発拠点として活用される可能性があるということです。

日本は給与水準が昔から横ばいです。一方で諸外国は右肩上がりに上昇しています。このままではそのうち逆転される可能性が十分にあります。逆転されると、日本人は人件費が安いから活用すべき!みたいな世界的な風潮になりえなくはないでしょう。

4-2. AI技術の活用

AI技術を積極的に活用することで、オフショア開発の効率を飛躍的に向上させることが可能です。例えば、AIによる自動テストや翻訳ツール、プロジェクト管理ツールなどを活用することでコスト削減や品質向上を実現できます。

- 自動テスト:テスト工数を大幅に削減し、テストの精度を向上できる

- 翻訳ツール:言語の壁を越えて円滑なコミュニケーションを支援できる

- プロジェクト管理ツール:プロジェクトの進捗状況を可視化し、リスクを早期に発見できる

AI技術を積極的に導入し、オフショア開発の生産性を向上させることも今後必要になってくるのではないでしょうか。

「オフショア開発 円安」まとめ

円安時代においても、オフショア開発は依然として有効な選択肢です。 しかし、これまで以上に戦略的なアプローチを取り、コストと品質を高いレベルで両立させる必要があります。

ニアショア開発との組み合わせ、 開発パートナーの徹底的な見直し、 契約形態の多様化、そしてAI技術の積極的な活用など、 様々な対策を総合的に検討し、 自社に最適なオフショア開発戦略を構築することが重要です。

変化する経済状況や技術トレンドに常に目を配り、柔軟かつ迅速に対応することで競争優位性を確立し、持続的な成長を実現することができます。

弊社は会社を立ち上げたから24年が経ちます。さらにベトナムにオフショア開発拠点を立ち上げてから約10年が経ちます。オフショア開発、ニアショア開発、常駐型と様々な形で体制構築できることが強みです。

システム開発で行き詰った時には、どんな些細なことでも、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。相談は無料!です。