Androidアプリの作り方をご存知でしょうか。

普段お使いのAndroidスマートフォンには多くのアプリがダウンロードされているかと思いますが、そのアプリを作るための方法について3つのステップに分けて解説しております。

残念ながら誰にでもすぐに作れるとはいきませんが、本記事では0から完成までの一連の流れについて説明しています。まずはお読みいただき知識を深めていってください。

また、弊社はIT企業として20年以上の実績があり、特にアプリ開発の実績が豊富にございます。

これまでの開発で蓄積したデータを活用しながらまとめておりますので、ぜひお読みいただき、参考にしていただければ幸いです。

目次

1.Androidアプリの作り方【事前準備編】

Androidアプリの作り方について、まずは事前に準備すべきことについて解説していきます。

準備すべきこととしては下記のものが必要になります。

- PC

- Androidスマートフォン

- 開発ツール

- 開発言語

- Google Playデベロッパー アカウント

1-1 PCを準備する

まずはPCを用意しましょう。

特定のPCのみでしか開発ができないということはありませんので、使い慣れたものをご用意ください。

スペックとしては、

- corei5以上

- メモリ8GB以上

- ストレージ 256GB以上

最低限これはクリアしたPCにしましょう。

当然、スペックが高くなればその分使いやすさはありますが、予算などとも相談の上決めましょう。

1-2 Androidスマートフォンを準備する

Androidスマートフォンはアプリのテストで使用するため、古すぎる物ではなく、できるだけ最新の物を準備できると良いです。

1-3 開発ツールを準備する

開発ツールを準備し開発環境を整備していきましょう。

開発ツールは様々なツールが存在し、使いやすさや汎用性の広さなど状況に合わせて選択していきましょう。

- Android Studio

Google社が提供されているツールです。

Androidアプリの開発に特化したツールであり、リリースされているAndroidアプリもこの開発ツールがよく使用されておりおすすめのツールです。

また、開発にあたっての機能を全て備えており、MacOSやWindowsなどの様々なOSで使用できることも特徴です。

- Xamarin

Microsoft社から提供されているツールです。

iosやAndroidアプリなど一緒に開発できるという特徴を持っています。

使用できる言語としてはC#、JavaScriptなどがあり、iosとAndroidnoの両方を開発したい方におすすめします。

- React Native

Facebook社が開発したツールです。

上記のXamarinと同様にクロスプラットフォームであり、Androidだけでなく、iosアプリの開発も可能です。

使用できる言語としてはJavaScriptなどがあり、 Reactの経験者であれば学習が簡単であるのも特徴の1つです。

上記の開発ツールを用いた開発環境の準備は前述したPCの中に開発ツールをインストールし作っていきます。

1-4 開発言語を準備する

言語 | 特徴 | できること |

|---|---|---|

Java

| オブジェクト指向の言語であり、汎用性の高さがあります。 Androidアプリ開発でよく使用される言語です。 | Androidアプリ全般 |

Kotlin

| Javaよりもシンプルかつ短いコードで開発ができます。 Android開発の公式言語。 | Androidアプリ全般 |

C#

| オフジェクト指向の言語であり、Javaと同様の文法であり、メンテナンスが容易です。 | Androidアプリ全般 |

開発言語としては「Java」「Kotlin」をおすすめします。

Javaは開発言語の中でもトップクラスの人気があり、開発未経験者でも聞いたことがあるという人が多いのではないでしょうか。Kotlinと比較すると習得難易度は少し高いですが、幅広い開発に使用できることからおすすめの言語の1つです。

KotlinはJavaよりも汎用性は高くないものの、Androidアプリの開発おいては人気であり、コードが簡潔で書きやすい言語です。GoogleがAndroid開発の公式言語として採用もしています。

その他の選択肢としては「C#」もあり、Java、Kotlinと同じくオブジェクト指向の言語です。

豊富なライブラリなど効率的に開発を進めることができます。

1-5 Google Playデベロッパーアカウントを準備する

Google Playデベロッパーアカウントは完成したアプリをGoogle Playにリリースする際に必要になります。

このアカウントが無いとリリースができないため注意しましょう。

1-6 開発体制を準備する

開発体制を準備しましょう。

開発の規模にもよるため、必要人員数は様々ですが、下記の担当業務をこなせる人員が必要です。

個人で使用するアプリであれば1名でも開発はできますが、社内や顧客向けであれば、最低でもPG1名とSE1名の計2名以上は必要となります。

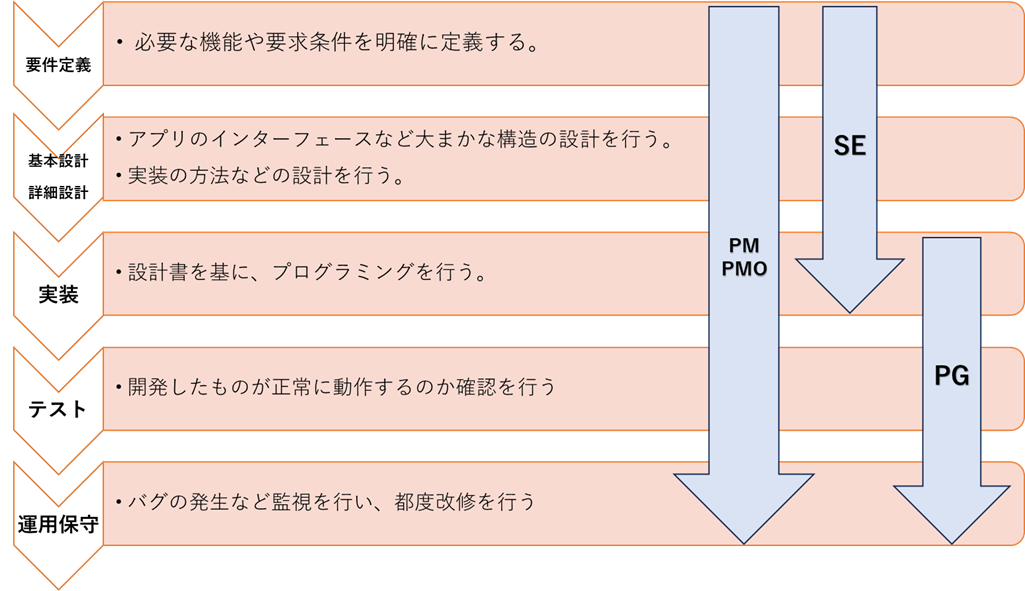

下記の表はフェーズごとに担当する役割の一覧です。

PMとPMOは全体の管理がメインとなるため、全てのフェーズに関与していきます。

SEは要件定義~実装まで関与しますが、状況によってはテストの以降のフェーズにも関与することがあります。

PGは実装~のフェーズを主に担当をします。

役割 | 主な担当業務 |

|---|---|

PG(プログラマー) | 実装やテスト工程を主に対応 |

SE(システムエンジニア) | 要件定義、基本設計、詳細設計、実装を主に担当 |

PM(プロジェクトマネージャー) | 開発全体の統括を主に担当 |

PMO(プロジェクトマネジメントオフィス) | コストの調整、ディレクション、PMの補佐を主に担当 |

2.Androidアプリの作り方【開発編】

次にアプリの作り方の流れについて解説していきます。

2-1 アプリを企画する

アプリ開発を進めていく上で需要なポイントである企画を行います。

下記の内容を順に決めていくことをおすすめします。

- ユーザーニーズ

- アプリのジャンル

- アプリの仕様内容

- ダウンロード数

※ダウンロード数については販売目的のアプリを開発する場合に設定しましょう。

企画の段階でアプリの需要も分析しましょう。

ケースにもよりますが、そもそも需要が無い物をお金をかけて作ることは無駄以外の何ものでもありません。

例えば、ECサイトだけでなくアプリ上でも販売ができるようにすることが目的なのであれば、

競合他社で作っているアプリがどれだけダウンロードされているのか、自社のECサイトへの訪問数や年齢分布などを分析し、アプリを使ってもらえるのかなどトータル的に調査することをおすすめします。

企画が詰め終わったら、企画内容を基に要件定義へと進んでいきましょう。

2-2 開発を進める

企画後のアプリ開発は主に下記の5つに分類されて進められています。

まずは要件定義を行います。

機能要件の定義、非機能要件の定義、制約条件の明確化を行い、それらを文書化します。

開発は要件定義で定められた内容を基にPMが管理行い進めていきます。

要件定義の詳細については、「要件定義とは?基本設計/詳細設計との違いと進め方を解説」の記事をご参照ください。

次に基本設計、詳細設計を行います。

要件定義を基に実装の方法やアプリのインターフェースなどの設計を行います。

これらを基に実装(プログラミング)へ進んでいきます。

基本設計の詳細については、「基本設計とは?進め方と要件定義/詳細設計との違いを解説」の記事を、詳細設計の詳細については、「詳細設計とは?進め方と要件定義/基本設計との違いを解説」の記事をご参照ください。

そして実装、テストのフェーズへ進み、設計書を基にプログラミング、テストを行います。

主にPGが担当しますが、状況によってSEが担当することもあります。

最後に運用保守を行い必要に応じて改修を実施するなど、アプリの完成を目指します。

3.Androidアプリの作り方【リリース編】

アプリが完成したら、リリース作業に進みます。

3-1 リリースするためにはGoogle Playの審査に合格する

アプリが完成したらリリースを行いますが、Google Playの審査が必要になります。

審査には1~数週間の期間が必要とされており、承認され次第Google Playで公開されユーザーに提供され始めます。

また、App Storeの審査と比較し、あまり厳しくないと言われています。

3-2 定期的なメンテナンスをする

定期的なメンテナンスは必ず行う必要があります。

公開されたからOKではなく、報告の上がってきたバグやエラーの対応や、使いやすくアップデートすることは重要です。

4.Androidアプリの作り方の補足

Androidアプリの作り方について補足をいくつか解説していきます。

4-1 自力か外注するか検討しましょう

アプリを作るためには自力で作る「自社開発」かITのプロにお任せする「外注」の2つから選ぶ必要があります。

自力で作り上げる自社開発は自社内にエンジニアがいる場合は検討をしてみても良いと思います。

ただ、開発する難易度やエンジニアが持つスキルでは対応が難しい場合もあります。

自社内で使用するアプリであれば、エンジニアの育成も兼ねて、多少背伸びでも挑戦しみても良いですが、販売目的など完成までの期間が短い場合などは外注を検討してみましょう。

自社開発については、「自社開発とは?メリット、デメリットや活用方法を解説」の記事をご参照ください。

アプリ開発のプロに依頼する外注は多少の費用は発生するものの、プロの技術で開発を進めてもらえるため、依頼後は待つだけで、きちんとしたアプリが納品されます。自社にエンジニアがいない場合などは積極的に外注を活用してみましょう。

アプリ開発の外注方法については、「ITアウトソーシングとは?メリット・デメリットや契約形態の違いを解説」の記事をご参照ください。

費用について気になる方は、「アプリ開発の外注|費用相場、進め方、おすすめの外注先を紹介」の記事をご参照ください。

4-2 自力の場合は学習時間も考慮

自力で開発する場合は学習時間も考慮する必要があります。

知識と経験があるのであれば学習はほぼ不要ですが、初めての場合はそれなりの学習が必要です。

Javaを習得する場合は200~300時間が目安と言われています。

あくまで目安になるため、これ以上に時間がかかることもあります。

またKotlinはJava と比較して習得時間は短いため、200時間以内が目安になります。

いずれにせよ、そもそもの基礎知識や得意不得意などケースによっては学習時間には差が出ます。

また、どこまで学習をするかによっても変わってくるためあくまで参考程度と捉えてください。

4-3 iPhoneアプリも作るのか検討しましょう

スマホのアプリと言えばAndroidだけでなくiPhone版も検討する必要があります。

その場合はまた別に開発する必要があります。

とはいえ、リリースされている多くのアプリは両方のバージョンでリリースされていることから合わせて開発することをおすすめします。

4-4 費用と時間の目安

開発にあたっての費用相場は開発する規模によって決められる、人員数と開発期間によります。

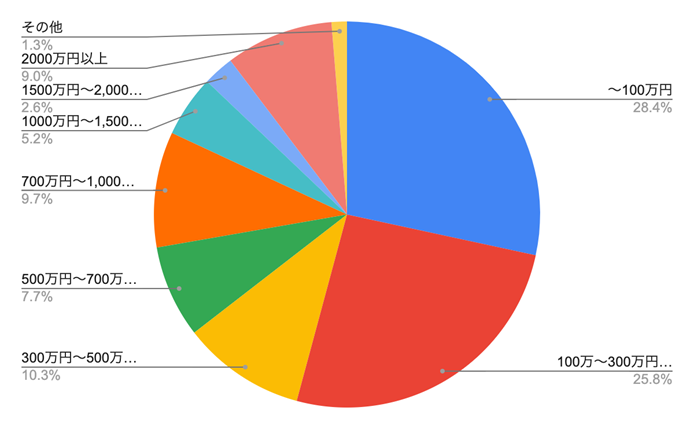

下記は株式会社Pentagonがまとめた調査結果です。

グラフから分かる通り、300万円を境に半数ずつを占めております。

300万円以下の場合は比較的シンプルな機能であるケースが多く、より高品質で利便性が高いアプリを開発するとなると1000万円程かかると思ってください。

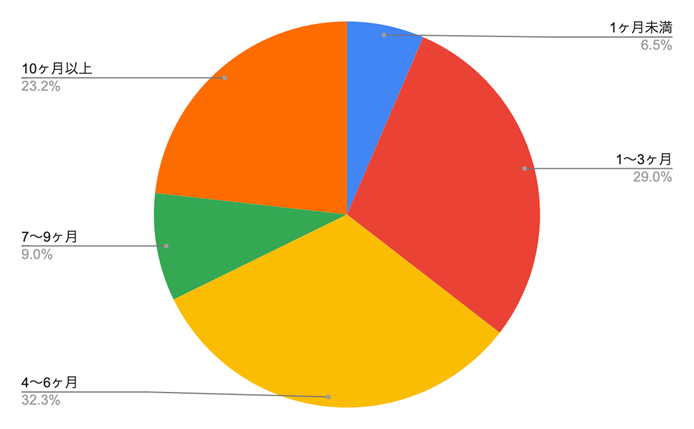

開発期間については規模によりますが、平均して4~6カ月で完成します。規模感が大きくなれば1年~の期間になることもあります。

下記は株式会社Pentagonがまとめた調査結果です。

グラフからもわかる通り、最短では1カ月未満、長いと10カ月以上となっております。

4-5 ローコード・ノーコードツールを活用して開発する

アプリ開発をするためには言語を用いてプログラミングで構築していく方法のみでしたが、その技術すら不要となるツールも存在します。

ローコード・ノーコードツールを用いることで、ドラッグアンドドロップの直観的な操作のみでアプリが手軽に作ることができます。

しかしながら、自由度やデザインなど制限されることもあります。

今回開発するアプリにもよりますが、ケースバイケースで最適な開発方法としていくことが重要です。

ローコード開発の詳細は、「ローコード開発とは?ツール10選も合わせてご紹介!」の記事をご参照ください。

ノーコード開発の詳細は、「ノーコード開発とは?ツール10選も合わせてご紹介!」の記事をご参照ください。

Androidアプリの作り方のまとめ

Androidアプリの作り方について解説しましたが、正しく計画を立て進めることがポイントです。

特に何の目的なのか、需要はあるのかここの分析は正確に実施しないことで、作ったがあまり使われないなどの「赤字」になることもあり得ます。

そのため計画は綿密に行いましょう。

また、自力か外注かもポイントです。大方、非IT企業であれば外部に依頼するケースが多いと思います。

アプリ開発について外注を検討している方は弊社までご連絡ください!弊社はオフショア開発、ニアショア開発、受託開発…様々な形で体制を構築できるのが強みです。

弊社は会社を立ち上げたから25年が経ちます。長年の経験からシステム開発の手段について様々アドバイスできると思います。相談は無料 です!

オフショア開発、ニアショア開発については以下の記事をご参照ください。

オフショア開発:オフショア開発とは?概要やメリット、成功させるポイントを紹介

ニアショア開発:ニアショア開発とは?メリット・デメリットや企業の選び方